- · 史学集刊版面费是多少[10/30]

- · 《史学集刊》投稿方式[10/30]

- · 《史学集刊》数据库收录[10/30]

- · 《史学集刊》期刊栏目设[10/30]

- · 《史学集刊》杂志社刊物[10/30]

- · 《史学集刊》编辑部征稿[10/30]

许宏:寻夏·争鸣·展望——写在二里头考古一甲(3)

作者:网站采编关键词:

摘要:图六徐旭生:《中国古史的传说时代》,文物出版社,1984年 徐先生发表的《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》,对相关文献进行系统整理。他还创造

图六徐旭生:《中国古史的传说时代》,文物出版社,1984年

徐先生发表的《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》,对相关文献进行系统整理。他还创造性地提出科学对待传说时代史料的问题。他指出先要厘清材料的原始性、等次性,再进行分期,之后分等次:第一等是直接引用原始的古代传说材料;第二等是据前人旧说,或兼采异说,或综合整理的著述;第三等是改窜旧说,材料晚出,或材料来源不明者。传说材料去取的标准,还要看它是否含有史实的特征,以此来考订古代的史事。

图七20世纪50年代的二里头村

后来的一些考古学者,包括利用三国西晋时的皇甫谧这类老中医的古史创新理论(晋代皇甫谧著有《帝王世纪》,整理了从三皇五帝到曹魏时期历代帝王的世系,不少学者以此为据形成诸多论点,如“商洛说”等。——编者注),眉毛胡子一把抓,只选择对自己有利的文献,已受到文献史学界的诟病。徐先生对两大区域内的重点剖析是有据可寻的文献文本分析,仍然要作为今后研究中的一个圭臬。

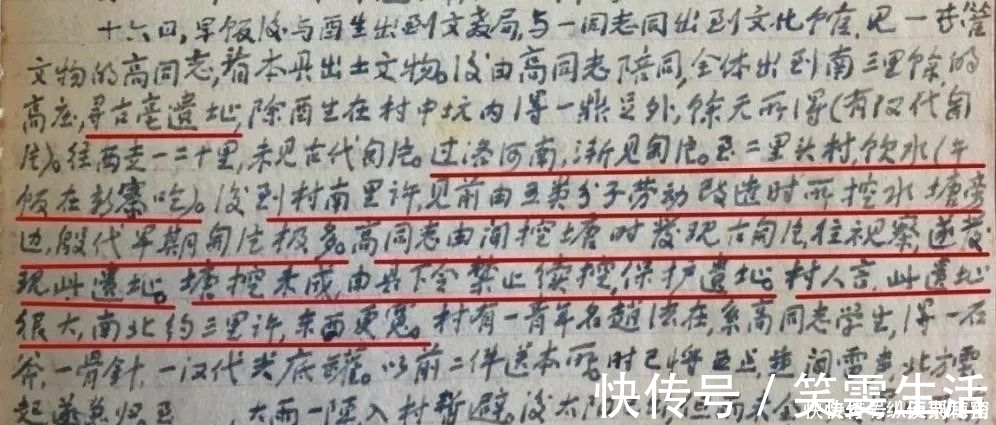

但二里头的发现是具有极大或然性的,据徐旭生先生日记,他们一行从巩义西渡伊洛河进入偃师之后,“全体到南三里余的高庄,寻古亳遗址,除[方]酉生在村中坑内得一鼎足外,余无所得(有汉代陶片)。往西走一二十里未见古代陶片。过洛河南,渐见陶片。至二里头村,饮水(午饭在新寨吃)。后到村南里许,见前由五类分子劳动改造时所挖水塘旁边,殷代早期陶片极多。高同志由闻挖塘时发现古陶片,往视察,遂发现此遗址。塘挖未成,由县下令禁止继续,保护遗址。村人言,此遗址很大,南北约三里许,东西更宽”。高姓同志应是当地的文物干部,给徐先生一行提供了二里头村一带文物发现的线索,徐先生不认陶片,配合徐先生调查的洛阳发掘队的方酉生先生等是考古学者,正是循着该线索找到二里头的。1964年徐先生在二里头又做了一个多月的考察。从他的日记来看,可称之为在二里头小住,考察发掘情况。

图八徐旭生先生发现二里头遗址的日志(徐旭生先生家属提供)

徐旭生先生在学术史上的地位是毋庸置疑的,就夏商文化的探索而言,他最大的贡献在于“动手动脚找东西”,即先梳理文献而后田野实践,他不是学院派,比顾颉刚先生更进一步搭建起文献史学和考古学的桥梁。偶然中也有必然,至少对豫西和晋南两大块区域属于“夏墟”的敲定,在这里面找大遗址,路数是对的。

澎湃新闻:徐先生的“寻夏”思路对学界有着很大影响,如刘中伟老师说:“以徐旭生、邹衡为代表,将考古学文化的分布与历史上所知的族群联系起来,用考古学材料建立起一个地区的文化与历史,是夏文化探索中的文化——历史主义。”这种思路有何短长?

许宏:徐旭生先生和邹衡先生从文化到历史的路数,是值得肯定的。大致还是属于文献本位的历史考古整合研究吧。当然徐先生不搞考古学,邹先生是考古学家,所以他们有差别。这样一种研究先从文献入手,但文献中没有一个整体公认的context,也即背景关系,材料非常杂乱,可靠性不一样,观点也迥异,甚至好多相似的记述具有共源性,如果你不进行文本主义的研究就会陷于谬误。在比附中如何把握材料得出结论、在前信史时代如何辨识具体族群的遗存,都是必须严肃思考的问题。

赵辉老师用的“历史主义”的概念偏褒义,指跟那些特别玄虚的东西相比较为客观的一种历史观察梳理方法,也即我们要一个个地解剖麻雀,而不是先谈一个大的时代,所以中华文明可以上溯到多少年这个问题大概有非历史主义之嫌。我认同赵辉老师的说法,即具体问题具体分析。我的导师徐苹芳先生指导我做博士论文时,让我一个地区一个地区来分析城市起源和文明起源,不能大囫囵,对我影响极大。

而现在还有不少学者跨跃时空,在以千年计的时段里,一会西北,一会儿中原,一会南方,全都搅在一起,其实那时候根本没有一个大的政体或文化体,各区域先民各是各的,那时也没有形成中华民族认同,所以我们的学者在相当程度上是按照当代人的思维来考虑当时的历史问题的。

文章来源:《史学集刊》 网址: http://www.sxjkzz.cn/zonghexinwen/2021/0907/547.html